Он скорее похож на старого хищника, который знает цену каждому движению — и на сцене, и в жизни. Сегодня его имя звучит как знак старой школы, той, где не врут, не «играют» и не ищут одобрения.

Родился он в Москве, в самом сердце города, но детство у него было вовсе не столичным — скорее, уличным. Отец держал псарню, мать работала в институте мозга, а младший сын Шакуров рос сам по себе, под опекой старших братьев и сестёр, которым, прямо скажем, не до него было. Он быстро понял простое правило: если хочешь есть — приготовь, если хочешь жить — не ной. В пять лет он уже знал, как зажечь плиту, сходить в магазин и не попасться соседским задиристым пацанам.

Может, поэтому в нём рано появилась эта смесь дисциплины и бесстрашия — взрывная комбинация, из которой потом вырастает настоящий актёр, а не послушный артист. В школе он занимался акробатикой, крутил сальто и, кажется, уже тогда понимал, что тело — его первый инструмент. Позже он получил звание мастера спорта, но спорт оказался слишком тесен для человека, которому хотелось не просто побеждать, а перевоплощаться.

Театральная студия ЦДТ стала для него окном в другую жизнь — не блестящую, а подлинную. Он не окончил школу, не строил планов, просто однажды увидел объявление о наборе в студию и пошёл. Как будто кто-то подкинул знак: «Вот туда». Наставник по акробатике уговаривал остаться — «Ты же готов к сборной!» — но Шакуров уже сделал выбор. В театре на Малой Бронной он появился с той самой смесью упрямства и харизмы, которая заставляет режиссёров насторожиться: «Этот парень не просто актёр. Этот будет спорить».

Он говорит, как дышит — резко, точно и без тени страха. Сергей Шакуров никогда не прятался за улыбками и не строил из себя «великого актёра». Он скорее похож на старого хищника, который знает цену каждому движению — и на сцене, и в жизни. Сегодня его имя звучит как знак старой школы, той, где не врут, не «играют» и не ищут одобрения.

Родился он в Москве, в самом сердце города, но детство у него было вовсе не столичным — скорее, уличным. Отец держал псарню, мать работала в институте мозга, а младший сын Шакуров рос сам по себе, под опекой старших братьев и сестёр, которым, прямо скажем, не до него было. Он быстро понял простое правило: если хочешь есть — приготовь, если хочешь жить — не ной. В пять лет он уже знал, как зажечь плиту, сходить в магазин и не попасться соседским задиристым пацанам.

Может, поэтому в нём рано появилась эта смесь дисциплины и бесстрашия — взрывная комбинация, из которой потом вырастает настоящий актёр, а не послушный артист. В школе он занимался акробатикой, крутил сальто и, кажется, уже тогда понимал, что тело — его первый инструмент. Позже он получил звание мастера спорта, но спорт оказался слишком тесен для человека, которому хотелось не просто побеждать, а перевоплощаться.

Театральная студия ЦДТ стала для него окном в другую жизнь — не блестящую, а подлинную. Он не окончил школу, не строил планов, просто однажды увидел объявление о наборе в студию и пошёл. Как будто кто-то подкинул знак: «Вот туда». Наставник по акробатике уговаривал остаться — «Ты же готов к сборной!» — но Шакуров уже сделал выбор. В театре на Малой Бронной он появился с той самой смесью упрямства и харизмы, которая заставляет режиссёров насторожиться: «Этот парень не просто актёр. Этот будет спорить».

В семидесятые он стал одним из самых узнаваемых актёров страны. Его герои — не герои вовсе, а живые мужчины, с руками, с нервом, с внутренним хрипом. «Свой среди чужих, чужой среди своих» сделал его частью новой волны советского кино — жёсткого, правдивого, без глянца. Потом были «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Сто дней после детства», «Сибириада». Каждый фильм прибавлял к его репутации ещё один слой — не славы, а доверия.

Но за этим экранным блеском всегда стоял человек, которому тесно в чужих сценариях. Шакуров не выносил посредственности — ни в ролях, ни в людях. Он мог отказаться от проекта, если чувствовал фальшь в тексте, и сказать режиссёру прямо: «Это не работает». За это его уважали — и боялись. Он не стремился нравиться, и в этом была его сила.

И в жизни он жил по тем же законам — без компромиссов. Женился трижды. Не потому, что искал приключений, а потому что не умел существовать наполовину. Первая жена, Наталья, была актрисой, как и он. Их брак быстро выгорел — слишком молодые, слишком амбициозные.

Но он остался отцом и другом для их сына Ивана. Второй брак — с Татьяной Кочемасовой, коллегой по фильму «Парад планет». Появилась дочь Оля, но и этот союз рухнул, оставив глубокий след. Шакуров тяжело пережил развод, попал в больницу — не от усталости, от боли. Ему не свойственно показывать слабость, но тогда он, кажется, впервые позволил себе быть просто человеком.

С третьей женой, Екатериной, всё оказалось иначе. Театральный продюсер, младше на тридцать лет, энергичная, с глазами, которые не боятся его характера. Многие морщились: «Разница в возрасте!», «Что он в ней нашёл?» — но, глядя на них, вопросы отпадали сами собой. В этой паре было не кокетство, а спокойствие. Как будто наконец всё встало на свои места. Родился сын, Марат. И, может, впервые в жизни Шакуров стал по-настоящему мягким — не в словах, а в интонациях, в том, как он говорит о семье, не подбирая выражений.

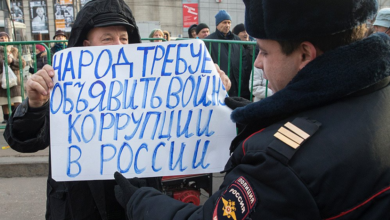

С годами он не стал осторожнее — разве что точнее. Его язык по-прежнему острый, но без злобы. Он говорит то, что многие думают, но не решаются произнести. После проигрыша футбольной сборной России он назвал игроков «бездельниками» — и поднял бурю в прессе. Власть он тоже не щадит: если видит глупость, говорит о ней в лоб. Он не политик, не революционер, но у него есть одно старое советское качество — внутренний стержень.

И всё же, несмотря на возраст, в нём нет усталости. В семьдесят девять он по-прежнему выходит на сцену, плавает, бегает, шутит, поёт. Да, поёт — и голос у него удивительный, густой, с чуть хриплым бархатом. Песни он исполняет не для карьеры, а «чтобы не закиснуть». У него вообще всё по делу. Никаких напускных поз. Он из тех, кто выходит на сцену не за аплодисментами, а потому что там воздух.

Сегодня, когда молодые актёры порой не знают, кого играют и зачем, Шакуров остаётся редким примером внутренней дисциплины. Он не моралист, не ностальгирующий старик — просто человек, который прожил театр честно. Его правда может быть неудобной, но в ней есть жизнь. А ведь это то, ради чего и стоит выходить под свет рампы.

У каждого поколения есть свои герои. Но Шакуров — не герой времени, он вне этого календаря. Он из тех, кто остаётся узнаваемым даже без грима, потому что в нём всё настоящее — походка, голос, взгляд. Он не играет «народного артиста», хотя давно мог бы. Ему, похоже, неловко от громких званий, словно они мешают свободно двигаться.

Он видит всё вокруг без розовых фильтров. Может резко высказаться о современном кино — назвать халтурой то, что все привычно называют «новой драмой». Может пройтись по телевизионным звёздам, которые строят из себя «гениев» в сериалах про офисы и любовь. Может позволить себе сказать, что культура сегодня больна не деньгами, а страхом быть честной. С ним спорят, его цитируют, обижаются — но редко опровергают. Потому что Шакуров говорит не от злости, а от боли за дело, которое когда-то было смыслом целой эпохи.

Его позиция проста: искусство — не для служебных записок, не для лайков, не для отчётов. Оно для тех, кто способен выдержать правду. Может, поэтому он до сих пор выходит на сцену. Не потому что «нельзя без зрителя», а потому что нельзя без честного разговора. И этот разговор у него идёт всю жизнь — со зрителем, с властью, с самим собой.

Шакуров не из тех, кто стареет красиво. Он стареет по-настоящему — с шрамами, с морщинами, с прямотой, которая иногда ранит. Но в этом и есть его достоинство. В нём нет усталого благородства — есть живое, мужественное упрямство. Даже сейчас, когда ему за восемьдесят, он двигается с той же внутренней энергией, что и сорок лет назад. Он живёт не на пенсии, а на скорости.

В театре его можно увидеть часто. Он выходит на сцену в хорошей форме, без «звёздного» взгляда, просто делает то, что умеет лучше других — быть живым в кадре. А в гримёрке может вдруг запеть — негромко, чуть устало, но с тем самым тембром, который делает любую песню личной исповедью. И в эти моменты понимаешь: вот человек, который всю жизнь шёл по лезвию, не меняя шага.

Сергей Шакуров — это не ностальгия. Это память о времени, когда актёр отвечал за слово, а правда стоила дороже аплодисментов. В нём нет желания нравиться — только стремление не врать. И, может, именно это делает его последним из тех, кто не боится быть самим собой.

Он мог бы молчать, как многие. Мог бы сидеть на даче, принимать награды, говорить правильные речи. Но он выбирает сцену. Потому что театр для него — это не место, а способ жить. Он не учит, не проповедует. Просто показывает: можно прожить долгую жизнь и не потерять голос.

И в этом, пожалуй, его главная роль — не экранная, не театральная, а человеческая.

Роман Дорохин

Вчера

Источник: https://dzen.ru/a/aQBUcKx48kaw48K_